特別講演

多言語×脳科学「ことばについて話そう」

Dr.Suzanne Flynn & Dr.酒井邦嘉

Special guest 坂田明さん

6 月 19 日(水)18:30~20:30 国立オリンピック記念青少年総合センター

誰でも、何歳からでも新しい言語は習得できます。このことについて、言語獲得研究の分野からスザンヌ・フリン教授(米 MIT)と、言語脳科学の分野から酒井邦嘉教 授(東京大学大学院教授)を迎えて、講演を行いました。 またゲストには、ミュージシャンとして世界各地でジャ ズの演奏活動をしている坂田明さんを迎えて「ことばと 音楽」についてお話していただきました。

誰でも、何歳からでも新しい言語は習得できます。このことについて、言語獲得研究の分野からスザンヌ・フリン教授(米 MIT)と、言語脳科学の分野から酒井邦嘉教 授(東京大学大学院教授)を迎えて、講演を行いました。 またゲストには、ミュージシャンとして世界各地でジャ ズの演奏活動をしている坂田明さんを迎えて「ことばと 音楽」についてお話していただきました。 会場には、ヒッポのメンバーはもちろん、一般の方やヒッポの活動協力者、研究協力者の方々も参加。300 名近い参加者が集いました。

会場には、ヒッポのメンバーはもちろん、一般の方やヒッポの活動協力者、研究協力者の方々も参加。300 名近い参加者が集いました。 ▲ヒッポで育ったこどもたちが

▲ヒッポで育ったこどもたちが多言語で話しました。

▲会のはじめに、鈴木理事よりヒッポファミリークラブや、研究部門のトラカレから発刊されている書籍の紹介がありました。

▲会のはじめに、鈴木理事よりヒッポファミリークラブや、研究部門のトラカレから発刊されている書籍の紹介がありました。

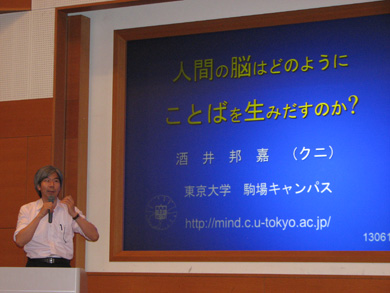

今回の酒井先生のお話は「人間の脳はどのようにことばを生み出すのか?」というテーマで、多言語環境の利点について、また動物と人間の違いなどを挙げながら、言語が人間特有の能力であること、そしてチョムスキーの言語生得説をわかりやすくお話していただきました。

人間の言語は「併合」と「サーチ」という2つで説明ができるそうです。併合は、2つの言語要素をまとめていく操作のことで、併合度というのは最大の深さ(文がどれくらい枝わかれするのか)を数値化したもの。サーチというのは、主語と述語のように対応する言語要素を探して文法の特性を与える操作で、脳がこの2つの操作を瞬時にすることで、私たちは人間の言語が認識できるそうです。

また脳の中には、文法、解読、単語、音韻という言語に関する領域があり、今年になって、脳の中の文法中枢で、この併合度を計算していることが、新たにわかったそうです。

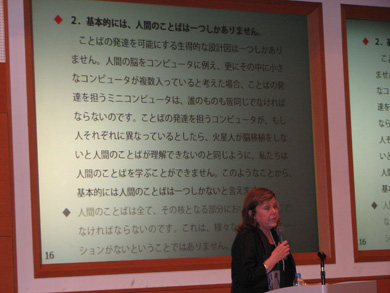

スザンヌ・フリン教授は、30 年来の研究から知り得た「ことばについての 10 の基本的なこ と」を、それぞれ詳しく話していただきました。

| 1) | ことばを話すことは、人間特有の能力です。 |

| 2) | 基本的には、人間のことばは 1 つしかありません。 |

| 3) | こどもは、ことばを「教わる」のではありません。 |

| 4) | 多言語は、人間の知能(知性)の自然な状態です。 |

| 5) | 一人が習得できることばの数に限りはありません。 |

| 6) | 誰でも生涯を通じて新しいことばを学ぶことができます。それどころか、それによって心を若く保つことができます。 |

| 7) | 多くのことばを知れば知るほど、習得するのが簡単になります。 |

| 8) | いったん獲得したことばは、決して失うことはありません。 |

| 9) | ことばの流暢さを維持するには、多言語の場(環境)があることが一番です。 |

| 10) | 複数のことばができることは、私たちの生活や心のさまざまなレベルにおいて、重要でポジティブな結果をもたらし、それは生涯にわたって続きます。 |

これらの点から見ても、ヒッポのプログラムが、ことばの自然な発達プロセスに沿っていること、研究者から見て、完璧に実現化されたものだということをお話いただきました。

坂田明さんは、世界各地での活動を通して出会った人たちとの話を、ユーモアを交えて話してくださいました。

坂田明さんは、世界各地での活動を通して出会った人たちとの話を、ユーモアを交えて話してくださいました。日本では何ヵ国語か話せるだけで、ちやほやされるけど、世界に出てみれば、そんなことは大層なことではない。

生活するのに必要だから、仕事をしていくために必要だから話すだけ。

赤ちゃんだってそうやっている。

偉い学者がいろいろ言ってるが、人間はみんな昔からやっていること。

ことばっていうのは、そういうもの。

坂田さんらしいお話の後は、サックスで「早春賦」を演奏していただきました。

▼講演後の質疑応答では、たくさんの質問の手が上がり、濃い時間となりました。

▼講演後の質疑応答では、たくさんの質問の手が上がり、濃い時間となりました。この日、司会やスザンヌ・フリン教授への日本語通訳など、ヒッポの大学生メンバーたちが対応しました。

「新しいことばを習得する場合、こどもが明らかに勝っていると思われるが、大人が勝っている点があるか?」との質問に、スザンヌ・フリン教授から、こどもは発音などにおいては圧倒的に良いけれど、大人は語彙、概念など体験からくる部分が多く、たくさんのことを知っていて、このことは大人が新しいことばを習得する時に有利な点になるとのことでした。

また会場に来ていた 6 ヵ国語をご自身が話す方は、「多言語を話す時はスイッチしながら話 しているわけですが、話す時に比べて通訳をする時はとてもエネルギーを使います。

何か 良いサジェスチョンはありますか?」との質問に、両教授とも、多言語を話すことと、通 訳をすることは、脳の中では全く違う作業をしていること、通訳というのは、話者の話す ことばから情景を想像して、それを自分のことばにして話すという別のスキルが必要だと 話してくれました。

最後に、スザンヌ・フリン教授が日本に来る前にシンガポールでの多言語についての学会に参加し、そこでバイリンガル、マルチリンガルの人は他の才能にも恵まれていることなどを新しいこととして発表されていたけれど、このヒッポでは何十年も前から実際にやっているということが私にとって驚きですと話されました。